Basic HTML-Version

29

Zu den Baulichkeiten der Klosteranlage liefern die Urkunden

und sonstigen archivalischen Schriftquellen für die ersten

etwa 450 Jahre der Entwicklungsgeschichte nur recht

spärliche Hinweise.

1

Dies betrifft sowohl den spätromanisch-

frühgotischen Ursprungsbau des ausgehenden 12. / frühen

13. Jahrhunderts sowie die nachfolgenden spätmittelalter-

lichen und neuzeitlichen Veränderungen im 14.–17. Jahr-

hundert. So sind in den Urkunden nach P. J. Meier

2

lediglich

die folgenden Räumlichkeiten erwähnt: im Jahre 1274 der

Kapitelsaal, 1315 der Remter (der Speisesaal, Refektorium),

1331 der Schlafsaal (Dormitorium), 1462 der Kreuzgang

und 1488 das „locutorium minus“ (ein kleines Sprech

zimmer, Parlatorium). Die etwa bis in die Mitte des 17.

Jahrhunderts an den Klausurgebäuden durchgeführten

baulichen Veränderungen lassen sich im Wesentlichen nur

noch durch eine Betrachtung und Interpretation der Bau-

spuren vor Ort nachvollziehen und sind abhängig vom

jeweiligen Umfang der jüngeren Veränderungen. Dabei

lässt sich erkennen, dass die spätmittelalterlichen und

frühneuzeitlichen Raumzuschnitte durch die barocken Ver-

änderungen des 18. Jahrhunderts in der Regel lediglich

unterschiedlich stark überformt wurden. Durch den Einbau

zusätzlicher Wände oder auch ganzer Raumgefüge bis hin

zu Aufstockungen einzelner Gebäudeteile wurden sie den

veränderten Nutzungen und Nutzerbedürfnissen entspre-

chend neu strukturiert. Im Unterschied zu den späteren

Eingriffen des 19. und 20. Jahrhunderts wurde dabei

vergleichsweise wenig ältere Bausubstanz durch einen

vollständigen Abbruch und/oder teilweisen Neuaufbau

zerstört.

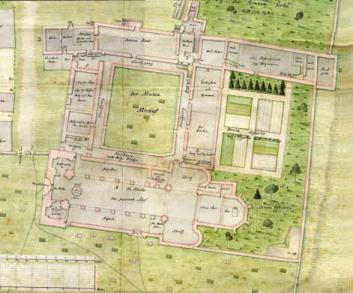

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts (Abb. 1) liefern auch

Bestands- oder Umbaupläne des Vermessers Johann Martin

Schüttelöffel erste konkrete Aufschlüsse zu den derzeitigen

Baustrukturen und Nutzungen der einzelnen Klausurflügel.

Die Bestandspläne stellen angesichts der umfangreichen

späteren Veränderungen im 19. Jahrhundert, insbesondere

unter der Domina Charlotte von Veltheim nach 1860, eine

wichtige archivalische Grundlage zur Erschließung der älte

ren Raum- und Nutzungsstrukturen der Klosteranlage dar.

Die jeweils aufwendig kolorierten Bestands- und Umbau-

pläne dokumentieren nach derzeitiger Kenntnis zum einen

die älteste vollständige Darstellung zum Grundrissgefüge

des gesamten Klosterareals und umfassen darüber hinaus

auch noch Einzelaufnahmen in besonders detaillierter

Ausführung für alle Grundrissebenen der Klausurgebäude

Was uns die Steine erzählen –

Raumstruktur und Nutzung der Klausurgebäude im Wandel der Zeit

Dieter Haupt

und des Kirchenbaues. Zudem liefern die relativ ausführlichen

Planbeschriftungen und Legenden eindeutige Informationen

zu den damaligen Raumnutzungen und den unterschied-

lichen Höhenlagen der jeweiligen Flügelbereiche. Beson-

ders interessant sind hier auch einzelne Hinweise auf ältere

Nutzungen an gleicher Stelle, die zumindest teilweise auf

den bauzeitlichen Bestand der mittelalterlichen Kloster

anlage zurückgehen könnten. Beispiele hierfür sind der

große mittlere Raumbereich im Erdgeschoss des Nordost-

flügels mit der Raumbezeichnung

Holz-Remise für die

Domina, olim

[einst]

Refectorium

und der nördliche Raum-

bereich im Erdgeschoss des Westflügels mit der Bezeich-

nung

Des Försters Heu und Holtzstall. Olim die Schule

.

Diese Pläne bilden die Basis und eine eindeutige Anknüp-

fungsmöglichkeit für eine erste vergleichende Analyse mit

dem heutigen Bestand sowie für weitergehende Interpre-

tationen der bauhistorischen Befunde und archivalischen

Hinweise. So liefern sie letztlich auch wichtige Informationen

für die zeichnerische Darstellung zu den wesentlichen Stufen

der baulichen Entwicklung in Form einer sogenannten

Baualterskartierung.

Abb. 1

Ausschnitt aus dem

„Plan von den Kloster

Marienberg vor Helmstedt,

nebst denen Environs“

, auf

genommen von Johann Martin

Schüttelöffel, 1787 – hier:

Kirche und Klausur.

Der nördliche Gebäudeflügel

hier: Hauptflügel und Ansatz

des Küchenbaus, 2011.